http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

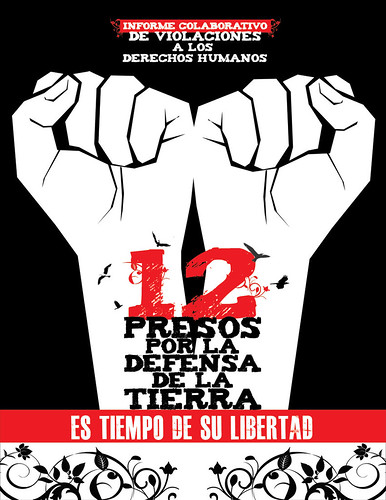

I. Guerrero: Violencia policial, por Miguel Ángel Granados Chapa

II. Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira, por Luis Hernández Navarro

-------------------

GUERRERO: VIOLENCIA POLICIAL

por Miguel Ángel Granados Chapa

(publicado en Reforma el 24 de febrero de 2009)

A la par con Chihuahua, Baja California y Sinaloa —las entidades a las que se reduce la violencia homicida, según la diplomacia mexicana—, Guerrero padece altas tasas de criminalidad vinculada con la delincuencia organizada. En la entidad suriana, sin embargo, hay un factor agravante, causa de extrema preocupación. Es el papel que cumplen agentes policiacos, o delincuentes que se disfrazan de tales, y practican levantones que concluyen en homicidios.

Anteayer domingo fueron identificados por sus familiares los cadáveres de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en el servicio médico forense de Acapulco. Sus cuerpos, hallados el viernes 20 en el municipio de Tecoanapa, mostraban huellas de tortura. Habían sido aprehendidos una semana atrás, el viernes 13, en Ayutla de los Libres por tres individuos que ostentaban uniformes de la policía investigadora ministerial que los hicieron subir a un vehículo sin placas.

Raúl Lucas tenía 39 años de edad y Manuel Ponce, 32. Eran presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), un centro promotor de los derechos humanos surgido a raíz de violaciones a las garantías de las personas.

El 7 de junio de 1998, en una escuela de la comunidad de El Charco, fueron muertas 11 personas, en lo que se pretendió hacer pasar como un enfrentamiento entre tropas del ejército mexicano y guerrilleros, si bien quedó claro que sólo hubo fuego por la parte militar, que por lo tanto no sufrió ninguna baja. Tiempo más tarde, en tres comunidades de la misma región 18 mujeres indígenas fueron esterilizadas sin su conocimiento (y en consecuencia sin su consentimiento). La Organización por el Futuro del Pueblo Mixteco actuaba en relación con acontecimientos de esa naturaleza, por desgracia no infrecuentes en parajes alejados. Por eso la presencia de Lucas no era grata a las autoridades. El 18 de octubre de 2006 fue retenido por miembros del ejército y sometido a interrogatorios fuera del marco jurídico. Por ello presentó el 24 de ese mes y año una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los mismos hechos fueron denunciados por el activista ante el Ministerio Público Federal, que abrió una averiguación por abuso de autoridad.

Aunque a menudo fue objeto de agresiones (como un ataque armado el 15 de febrero de 2007, del que resultó ileso), Lucas no cejó en su tarea. El año pasado presentó cinco quejas documentadas ante la propia CNDH, sobre allanamientos, robo, daño en propiedad ajena, retenciones e interrogatorios ilegales practicados por militares en comunidades mixtecas y tlapanecas.

La noche del viernes 13, cuando desaparecieron a manos de presuntos o reales agentes de la Policía Ministerial, el Centro de Derechos Humanos Tlanchinollan solicitó amparo a favor de Lucas y Ponce por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad, y demandó al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones de la Policía Ministerial, de la Municipal de Ayutla, del 48º. batallón de infantería establecido en Cruz Grande y en las oficinas de la PGR en Acapulco y Chilpancingo.

Las familias de los desaparecidos acudieron rápidamente, el 14 de febrero, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pos de medidas cautelares que los protegieran. Ninguna de esas gestiones prosperó de inmediato y se quedaron sin materia cuando fueron hallados los cadáveres.

Es de temer, dados los factores en presencia —militares y agentes ministeriales— que así como no se movió la maquinaria judicial en tratándose de su desaparición, tampoco haya acciones destinadas a averiguar lo sucedido y a castigar a los responsables.

Tal impunidad es pronosticable a la luz del papel que parece estar jugando la Policía Ministerial o grupos en su interior que actúan como en aparente fuera de control. Para citar un ejemplo de gravedad semejante tomamos el caso del profesor Máximo Mojica que a principios de enero fue levantado en Teleoloapan, por individuos encapuchados que actuaban como si fueran agentes de la Policía adscrita a la Procuraduría Estatal. Cuando se disponía a denunciar el hecho, la señora María de los Ángeles Hernández fue también detenida y, con un muchacho que por azar se hallaba a la mano del grupo paramilitar, hecha desaparecer. Días después, sin embargo, aparecieron en manos del Ministerio Público en Acapulco, que solicitó y obtuvo el arraigo de las tres personas.

La semana pasada, el 18 de febrero, el arraigo fue levantado, pues un juez accedió a librar órdenes de aprehensión contra las tres personas, bajo la acusación de haber secuestrado en octubre pasado, en Atoyac, a la profesora Adriana de Jesús.

Al igual que Lucas, que fue hecho desaparecer en circunstancias semejantes aunque su suerte fue peor, Mojica es un activista social: dirige la organización Tierra y Libertad y participa en movimientos de reivindicación magisterial y de solicitantes de vivienda popular.

Además de lo anotado, este fin de semana pasado Guerrero fue escenario de insólitos actos de violencia a los que será necesario referirse con mayor detenimiento.

En la madrugada del viernes, unos 200 militares catearon varios domicilios en Zihuatanejo y detuvieron a varias personas, entre ellas el hijo de un ex alcalde de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez Aceves, quien al día siguiente negó que su hijo y él mismo tuvieran nexos con el narcotráfico. Horas después lo asesinaron en su pueblo.

----------------

RAÚL LUCAS: SIEMBRA DE ODIO, COSECHA DE IRA

por Luis Hernández Navarro

(publicado en La Jornada el 24 de febrero de 2009)

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.

Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el ejército mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.

Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel, el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.

La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).

El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados —algunos sumariamente— por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el ejército y guerrilleros.

La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.

En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.