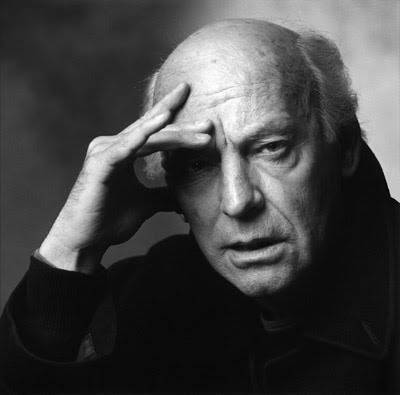

Eduardo Galeano, periodista y escritor Uruguayo

Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente sólo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco..

No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en la cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar.

Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales.

¡Se entregaron inescrupulosamente a los desechables! Si, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó botar. ¡Ni los desechos nos resultaron muy desechables! Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el pañuelo de tela del bolsillo.

¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada tres meses o el monitor de la computadora todas las navidades.

¡Guardo los vasos desechables!

¡Lavo los guantes de látex que eran para usar una sola vez!

¡Los cubiertos de plástico conviven con los de acero inoxidable en el cajón de los cubiertos!

Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida!

¡Es más! ¡Se compraban para la vida de los que venían después! La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, vajillas y hasta palanganas de loza. Y resulta que en nuestro no tan largo matrimonio, hemos tenido más cocinas que las que había en todo el barrio en mi infancia y hemos cambiado de refrigerador tres veces.

¡¡Nos están fastidiando! ! ¡¡Yo los descubrí!! ¡¡Lo hacen adrede!! Todo se rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo para que tengamos que cambiarlo. Nada se repara. Lo obsoleto es de fábrica.

¿Dónde están los zapateros arreglando las media-suelas de los tenis Nike? ¿Alguien ha visto a algún colchonero escardando colchones casa por casa? ¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El afilador o el electricista? ¿Habrá teflón para los hojalateros o asientos de aviones para los talabarteros? Todo se tira, todo se desecha y, mientras tanto, producimos más y más y más basura.

El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. El que tenga menos de 30 años no va a creer esto: ¡¡Cuando yo era niño por mi casa no pasaba el que recogía la basura!! ¡¡Lo juro!! ¡Y tengo menos de... años! Todos los desechos eran orgánicos e iban a parar al gallinero, a los patos o a los conejos (y no estoy hablando del siglo XVII)

No existía el plástico ni el nylon. La goma sólo la veíamos en las ruedas de los autos y las que no estaban rodando las quemábamos en la Fiesta de San Juan. Los pocos desechos que no se comían los animales, servían de abono o se quemaban. De 'por ahí' vengo yo. Y no es que haya sido mejor.. Es que no es fácil para un pobre tipo al que lo educaron con el 'guarde y guarde que alguna vez puede servir para algo', pasarse al 'compre y bote que ya se viene el modelo nuevo'.Hay que cambiar el auto cada 3 años como máximo, porque si no, eres un arruinado. Así el coche que tenés esté en buen estado . Y hay que vivir endeudado eternamente para pagar el nuevo!!!! Pero por Dios.

Mi cabeza no resiste tanto.

Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no sólo cambian de celular una vez por semana, sino que, además, cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real.

Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre (y vaya si era un nombre como para cambiarlo) Me educaron para guardar todo. ¡¡¡Toooodo!!! Lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían volver a servir. Le dábamos crédito a todo.

Si, ya lo sé, tuvimos un gran problema: nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar (porque éramos de hacer caso) guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes y no sé cómo no guardamos la primera caquita. ¿Cómo quieren que entienda a esa gente que se desprende de su celular a los pocos meses de comprarlo?

¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente, no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con la que se consiguieron?

En casa teníamos un mueble con cuatro cajones. El primer cajón era para los manteles y los repasadores, el segundo para los cubiertos y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto. Y guardábamos.. . ¡¡Cómo guardábamos!! ¡¡Tooooodo lo guardábamos!! ¡¡Guardábamos las tapas de los refrescos!! ¡¿Cómo para qué?! Hacíamos limpia-calzados para poner delante de la puerta para quitarnos el barro. Dobladas y enganchadas a una piola se convertían en cortinas para los bares. Al terminar las clases le sacábamos el corcho, las martillábamos y las clavábamos en una tablita para hacer los instrumentos para la fiesta de fin de año de la escuela. ¡Tooodo guardábamos!

Cuando el mundo se exprimía el cerebro para inventar encendedores que se tiraban al terminar su ciclo, inventábamos la recarga de los encendedores descartables. Y las Gillette -hasta partidas a la mitad- se convertían en sacapuntas por todo el ciclo escolar. Y nuestros cajones guardaban las llavecitas de las latas de sardinas o del corned-beef, por las dudas que alguna lata viniera sin su llave. ¡Y las pilas! Las pilas de las primeras Spica pasaban del congelador al techo de la casa. Porque no sabíamos bien si había que darles calor o frío para que vivieran un poco más. No nos resignábamos a que se terminara su vida útil, no podíamos creer que algo viviera menos que un jazmín.

Las cosas no eran desechables. Eran guardables. ¡¡¡Los diarios!!! Servían para todo: para hacer plantillas para las botas de goma, para pone r en el piso los días de lluvia y por sobre todas las cosas para envolver. ¡¡¡Las veces que nos enterábamos de algún resultado leyendo el diario pegado al trozo de carne!!!

Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para hacer guías de pinitos de navidad y las páginas del almanaque para hacer cuadros y los goteros de las medicinas por si algún medicamento no traía el cuentagotas y los fósforos usados porque podíamos prender una hornalla de la Volcán desde la otra que estaba prendida y las cajas de zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos y los mazos de naipes se reutilizaban aunque faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía 'éste es un 4 de bastos'.

Los cajones guardaban pedazos izquierdos de pinzas de ropa y el ganchito de metal. Al tiempo albergaban sólo pedazos derechos que esperaban a su otra mitad para convertirse otra vez en una pinza completa.

Yo sé lo que nos pasaba: nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos. Así como hoy las nuevas generaciones deciden 'matarlos' apenas aparentan dejar de servir, aquellos tiempos eran de no declarar muerto a nada: ¡¡¡ni a Walt Disney!!!

Y cuando nos vendieron helados en copitas cuya tapa se convertía en base y nos dijeron: 'Cómase el helado y después tire la copita', nosotros dijimos que sí, pero, ¡¡¡minga que la íbamos a tirar!!! Las pusimos a vivir en el estante de los vasos y de las copas. Las latas de arvejas y de duraznos se volvieron macetas y hasta teléfonos. Las primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa belleza. Las hueveras se convirtieron en depósitos de acuarelas, las tapas de botellones en ceniceros, las primeras latas de cerveza en portalápices y los corchos esperaron encontrarse con una botella.

Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservábamos. ¡¡¡Ah!!! ¡¡¡No lo voy a hacer!!! Me muero por decir que hoy no sólo los electrodomésticos son desechables; que también el matrimonio y hasta la amistad son descartables.

Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy a mezclar los temas, no voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que les falta alguna función se les discrimina o que valoran más a los lindos, con brillo,pegatina en el cabello y glamour.

Esto sólo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a la 'bruja' como parte de pago de una señora con menos kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de que la 'bruja' me gane de mano y sea yo el entregado.

Eduardo Galeano